|

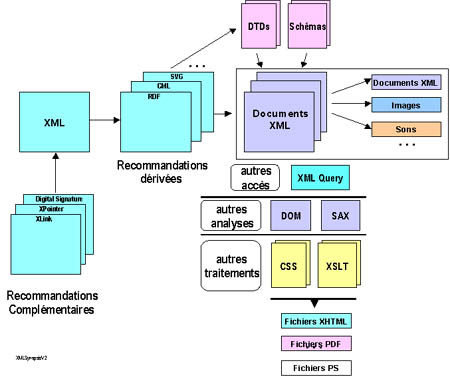

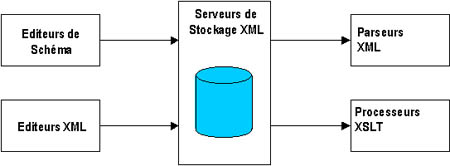

2.2.1 Les parseurs XML

Les parseurs sont des logiciels qui permettent de lire des

documents XML. Cette lecture peut être faite avec un

contrôle du document par rapport à son schéma ou à sa DTD.

Dans ce cas, le parseur est dit " validant ".

Il existe des parseurs pour les différents langages (Java,

Perl, C++, Visual Basic, JavaScript,

Python, …) et pour les différents environnements (ActiveX, Java Virtual Machine).

Trois types d'interfaces sont définis entre un parseur et

l'application qui l'utilise :

- l'interface SAX (Simple Access to XML) qui enchaîne un

ensemble de rétro appels vers l'application au fur et à mesure que les objets

XML sont traités (balise de début, attribut, texte, balise de fin, …) ;

- l'interface DOM (Document Object

Model) qui construit une hiérarchie d'objets représentant le document en

mémoire (document, éléments, attributs, contenus...) ;

- les interfaces utilisant des objets Java correspondant au

document XML parsé.

L'interface SAX (http://www.megginson.com/SAX/Java/sax2.zip)

a été établie par un groupe de programmeurs participant à la liste de diffusion

XML-DEV (celle des développeurs XML).

Dans cette catégorie d'interface, on peut citer :

- SAX et XAF de Megginson ;

- Expat de James CLARK.

L'interface DOM a été recommandée par le W3C mais elle

oblige à maintenir une hiérarchie d'objets représentant tout le document en

mémoire, ce qui peut être contraignant pour les grands documents. Les parseurs

DOM utilisent souvent un parseur SAX en interne. Deux versions de DOM sont

opérationnelles. La troisième version est en cours de normalisation.

Dans cette catégorie d'interfaces, on peut citer :

- MSXML de Microsoft distribué avec Internet Explorer ;

- XERCES, utilisable en complément des serveurs Apache.

Les parseurs générant des objets Java correspondant au type

de document parsé n'ont pas d'interface normalisée.

Plutôt que de gérer une hiérarchie d'objets de type balise, attribut, instruction

de traitement, ils génèrent, dans la phase d'analyse, un objet Java par type de

document. Cet objet Java dispose d'attributs correspondant aux différents

éléments imbriqués, conduisant à une programmation beaucoup plus naturelle.

Dans cette troisième catégorie d'interfaces, on peut citer :

- Breeze de

Breeze Factor (http://www.breezefactor.com/) ;

- JDOM, supporté par l'éditeur O'Reilly

(http://www.jdom.org).

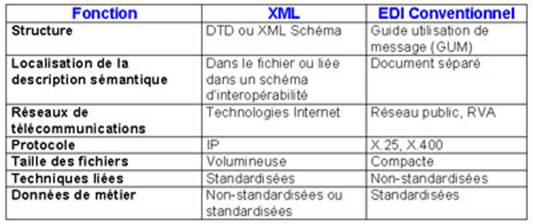

Comparaison avec les traducteurs EDI

On compare souvent les parseurs et les traducteurs EDI. En fait, leurs dissemblances sont plus importantes que

leurs ressemblances.

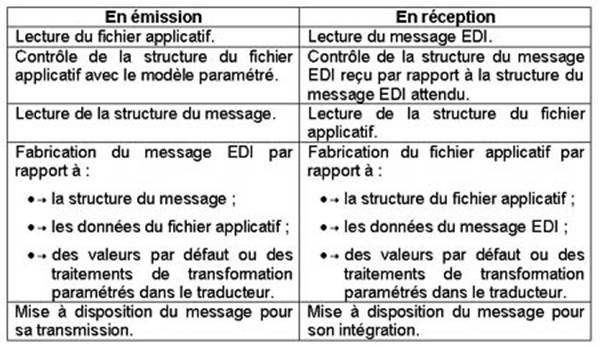

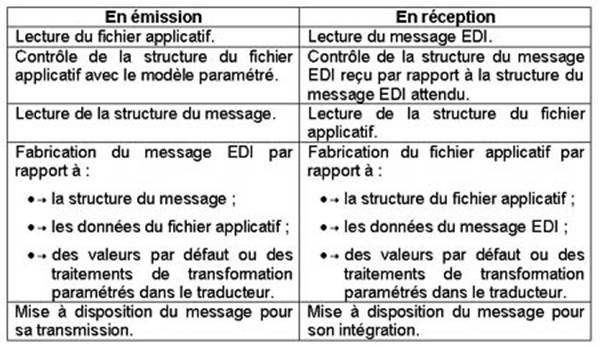

Un traducteur fonctionne dans deux sens :

- création d'un message à partir de fichiers applicatifs ;

- création de fichiers applicatifs à partir d'un message.

Les étapes de traitement dans un traducteur sont les

suivantes :

Figure 8 Les fonctions d'un traducteur EDI

Le parseur ne réalise que la partie " contrôle de la

structure ". Il est nécessaire de faire appel à d'autres outils pour gérer

les transformations de structure. Ces outils utilisent le langage XSL. Sa mise en œuvre demande donc des compétences de

programmation.

Un traducteur dispose généralement d'une interface graphique

permettant son paramétrage, c'est-à-dire de définir les rapprochements entre

les données applicatives et les données du message. Lors de ce rapprochement,

le traducteur permet généralement de définir des règles de transformation :

troncature, transcodage, mise en équivalence, création de valeur par défaut…

Dans le cas d'XML, ces tâches nécessitent de la

programmation.

Les industriels des logiciels d'interface, en toute

probabilité, seront conduits à développer des outils XML de plus en plus

complets et paramétrables et dont les fonctions seront progressivement

identiques à celles des traducteurs.

|